AirPods 4を購入したものの、「タッチセンサーがどこにあるのか分からない」「操作方法や設定の仕方を知りたい」と困っていませんか?

実はAirPods 4のタッチセンサーは、従来のタップ式ではなく押し込むタイプのため、「反応しない」「音量調整できない」と悩む方が少なくありません。

本記事では、AirPods 4のタッチセンサーの位置や基本的な操作方法、さらにはセンサーの反応が悪い時の対処法や一時的にオフにする方法まで詳しく解説します。

快適にAirPods 4を使うために、ぜひ参考にしてください。

AirPods 4 タッチセンサーの基本を解説

- AirPods 4のタッチセンサーはどこ?

- AirPods 4の操作方法を確認

- タッチセンサーの設定方法を解説

- タッチセンサーで音量調整は可能?

- 音量調整できないときの対処法

- タッチセンサーの反応が悪い原因は?

AirPods 4のタッチセンサーはどこ?

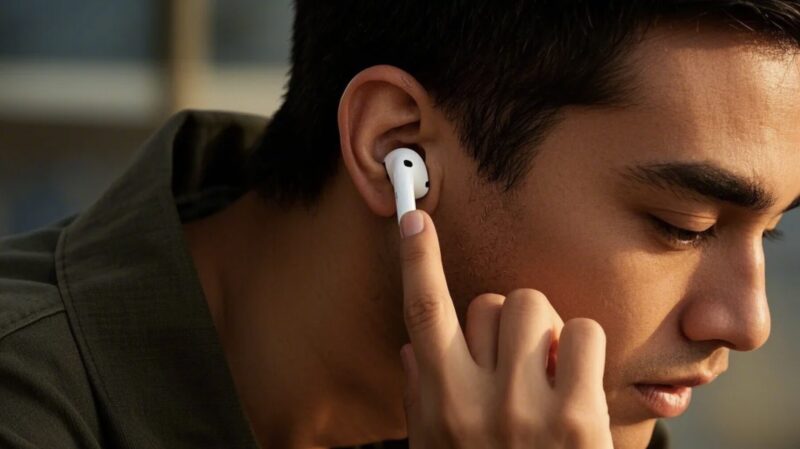

AirPods 4のタッチセンサーは、左右のイヤホンにある「ステム(軸)」部分に内蔵されています。

ステムとは、耳から垂れ下がる細長い部分のことで、この部分を押し込むように「ピンチする」ことで操作ができます。

タップや軽い触れ方では反応しないため、正しい位置と方法を知ることが重要です。

ユーザーの中には「どこをタッチすればよいのかわからない」と感じる方もいますが、AirPods 4では見た目上センサーの区別がつきにくい仕様です。

あえて目立たせないデザインになっており、自然な見た目を保ちながらも機能を備えているのが特徴です。

このため、初めてAirPodsを使う方には「反応しない」「故障しているのでは」と感じられるケースもあります。

実際には、ステムを親指と人差し指で軽くつまむように押すことで、センサーが反応します。

スムーズに操作するには、音楽再生中などに試してみると反応を確認しやすくなります。

ステムの下半分に指を添えて、しっかりと感圧センサーを押す感覚を覚えることがポイントです。

なお、AirPods 4の感圧センサーは左右どちらにも搭載されており、それぞれに異なる操作を割り当てることも可能です。

後述の「設定方法」や「操作方法」をあわせて確認することで、より快適に使えるようになります。

AirPods 4の操作方法を確認

AirPods 4の操作方法は、感圧センサーを使った物理的な「押し込み」によって行います。

従来の「タップ式」とは異なり、つまむように押す動作が基本です。

これにより、誤操作を防ぎながら、意図した操作だけを確実に実行できるようになっています。

再生・一時停止をしたい場合は、ステムを1回押します。

電話がかかってきたときも同じ操作で応答できます。

次の曲にスキップしたいときは2回押し、前の曲に戻りたい場合は3回押す操作になります。

また、ステムを長押しすることで、Siriの起動やノイズキャンセリングモードの切り替えといった機能を呼び出すことも可能です。

ただし、長押しで何が起こるかは設定でカスタマイズする必要があります。

このような操作は、AirPodsの左右どちらでも行えます。

たとえば、左側を長押しでSiri、右側を長押しでノイズコントロールの切り替えといった具合に使い分けることもできます。

特に音楽を頻繁に聴く方や通話が多い方にとっては、操作の割り当てを最適化することで、使い勝手が大きく向上します。

一方で、AirPods 4では音量の上げ下げをタッチ操作では行えません。

音量調整は、iPhoneやApple Watchなどの接続デバイス側で行う必要があります。

この点はAirPods Pro 2との大きな違いであり、操作面での注意点の一つです。

つまり、AirPods 4の操作は感圧センサーを中心に構成されており、正しい方法と場所を理解することで、よりスムーズに活用できます。

タッチセンサーの設定方法を解説

AirPods 4のタッチセンサーに対応する設定は、iPhoneやiPadの「設定」アプリから簡単に行えます。

具体的には、Bluetooth設定からAirPods 4を選択し、感圧センサーの動作に関するオプションを調整できます。

操作の割り当てや長押しの動作などをカスタマイズできるため、自分の使い方に合った設定に変更することが大切です。

設定画面では、「押す回数の間隔」や「長押しの時間」といった感度に関する調整が可能です。

押す間隔が短すぎると誤作動の原因になりますし、逆に長すぎると反応が遅く感じられることもあります。

これらは日常的な使い方に応じて、微調整しておくと快適さが増します。

また、左右のAirPodsそれぞれに異なる操作を割り当てられる点も便利です。

たとえば、左のイヤホンではSiriを呼び出し、右ではノイズキャンセリングの切り替えを設定することで、両手を使わずに多機能なコントロールが可能になります。

ここで注意したいのは、AirPods 4は音量調整の操作を本体から直接行うことができない点です。

AirPods Pro 2のようにステムをスワイプして音量を変える機能は搭載されていません。

そのため、音量の調整に関してはデバイス側の物理ボタンや音声操作(Siri)を使う必要があります。

このように、AirPods 4の感圧センサー設定は、使用感に直結する部分です。

初期設定のままでも使えますが、自分に合った設定へ変更することで、ストレスの少ない快適な操作が可能になります。

設定は一度覚えてしまえば難しくないため、ぜひ試してみてください。

タッチセンサーで音量調整は可能?

AirPods 4のタッチセンサーでは、音量調整を行うことはできません。

これは、AirPods 4に搭載されているのが「感圧センサー」であり、音楽の再生・停止やトラックのスキップ、通話応答といった操作に特化しているためです。

音量を上げたり下げたりするには、接続しているiPhoneやiPadなどのデバイス側で操作を行う必要があります。

このような仕様は、AirPods Pro 2との大きな違いの一つです。

Proモデルにはステム部分にスワイプ操作が可能なタッチコントロールが搭載されており、指を上下に滑らせることで音量を直接調整できます。

一方で、AirPods 4ではその機能が省略されており、感圧センサーは押し込みによる動作のみに対応しています。

ただし、音量の調整をハンズフリーで行いたい場合は、Siriを活用するという選択肢があります。

たとえば「Hey Siri、音量を下げて」と話しかけることで、スマートに音量を変えることが可能です。

これはAirPods 4でも利用できる便利な方法ですが、周囲の環境によっては声が通りにくい、もしくは話しかけづらい場面もあります。

したがって、AirPods 4での音量調整は、Siriまたは接続機器で操作するスタイルが基本となります。

購入前に「イヤホン単体で音量調節がしたい」と考えていた方にとっては、この点が不便に感じるかもしれません。

そのような場合には、Proモデルの選択を検討する価値があるでしょう。

音量調整できないときの対処法

AirPods 4で音量調整ができないと感じたときには、いくつかの確認ポイントがあります。

まず最初に見直すべきは、接続しているデバイス側の設定です。

AirPods 4自体には音量調整機能がないため、iPhoneやiPadなどの本体側で音量が最小になっていないか、ミュート状態になっていないかを確認してください。

次に試してほしいのは、Bluetooth接続の再確認です。

AirPods 4とデバイスの接続が不安定な状態では、音量調整が反応しないことがあります。

Bluetoothを一度オフにしてから再度オンにする、もしくはAirPods自体をケースに戻して再接続することで改善するケースが多く見られます。

Siriでの音量操作が反応しない場合もあります。

このときは、「Hey Siri」が有効になっているか、マイクが正しく作動しているかをチェックしてみてください。

周囲の騒音が原因でSiriの音声認識がうまく機能しないこともあります。

それでも解決しない場合は、AirPodsをいったん「デバイスの登録解除」し、再度ペアリングすることをおすすめします。

設定アプリからBluetooth項目に進み、AirPodsの「i」マークをタップして「このデバイスの登録を解除」を選択してください。

その後、ケースのフタを開いた状態で再度接続することで、設定のリセットが行われます。

このように、AirPods 4で音量調整ができないときには、接続環境や設定の見直しが有効です。

AirPods本体では調整できないという仕様を踏まえ、利用中のデバイスやSiriとの連携が正常かどうかを重点的に確認することがポイントとなります。

タッチセンサーの反応が悪い原因は?

AirPods 4のタッチセンサーの反応が鈍い、あるいは全く反応しないという問題は、いくつかの要因で発生することがあります。

まず、操作方法が正しくないケースが非常に多く見られます。

AirPods 4は「タップ」ではなく、「押す(ピンチする)」操作で反応する仕様です。

軽く触れるだけでは反応しないため、ステムをしっかりつまむように押し込む必要があります。

操作する位置がズレていることも、反応が悪いと感じる原因の一つです。

感圧センサーはステムの下半分に集中しており、上部やイヤーピース近くを押しても反応しません。

操作に慣れるまでは、正しい位置を意識して行うことが大切です。

また、AirPodsや指先が濡れている場合、センサーが正常に作動しないことがあります。

運動後や雨天時など、手やイヤホン本体に水分がついているときは、乾いた布で拭いてから操作しましょう。

これは感圧センサーの誤作動防止のためにも重要です。

ソフトウェアの不具合も稀に起こります。

iOSが古いままだとAirPodsの挙動に影響を与える場合があるため、iPhoneやiPadのソフトウェアが最新バージョンであるかも確認してください。

さらに、AirPods 4本体のファームウェアも自動で更新される仕組みになっているため、充電ケースに入れてデバイスと近くに置いておくことで更新が反映されやすくなります。

もし、これらを確認しても問題が改善しない場合は、ハードウェアの故障も視野に入れて、Appleサポートへの相談をおすすめします。

購入後14日以内であれば交換対応の対象になることもあるため、早めの行動が肝心です。

このように、反応が悪いと感じるときは、操作方法・位置・環境・ソフトウェアの状態を一つずつ見直すことが大切です。

基本に立ち返ることで、多くの場合はスムーズに解決できるでしょう。

AirPods 4 タッチセンサーのトラブル対応

- タッチセンサーが反応しないときは?

- タッチセンサーをオフにする方法

- AirPods 4のタッチと感圧の違い

- ヘッドジェスチャとの併用方法

- タッチセンサーのリセット方法

- AirPods 4のサポート窓口の使い方

タッチセンサーが反応しないときは?

AirPods 4のタッチセンサーが反応しない場合、多くは「操作の仕方」が間違っているか、センサーが正しく作動していない状況にあります。

AirPods 4は従来のタップ操作ではなく、「感圧センサー」を押し込むことで操作を行う設計です。

このため、表面を軽くタップするだけでは反応しません。

操作に慣れていない方にとっては、思ったように動作しないと感じやすいポイントです。

まず確認したいのは、押している位置です。

センサーはイヤホンのステム部分(棒状の軸)にあり、特に下部をつまむようにして押すのが基本動作です。

上のほうを押しても、また軽く触れても反応しないため、しっかりとした「ピンチ動作」を意識する必要があります。

次にチェックすべきは、AirPods本体や指先の状態です。

センサーは指の圧力に敏感ですが、水分や油分が付着していると誤作動の原因になります。

特に手が湿っている場合やAirPodsが濡れていると、反応が鈍くなったり無反応になることがあります。

清潔な乾いた手で操作し、AirPodsも柔らかい布で拭いてから使用すると、反応が戻るケースが多いです。

また、Bluetoothの接続が不安定なときも、操作に影響が出ることがあります。

デバイスとAirPodsの距離を近づけたり、一度Bluetoothをオフにしてから再接続するなどの基本的なリセット操作も試してみてください。

それでも改善しない場合は、AirPodsをデバイスから一度削除して、再ペアリングを行うのが効果的です。

iPhoneの「設定」>「Bluetooth」からAirPodsを選択し、「このデバイスの登録を解除」をタップした後、再度接続を行います。

このように、操作方法の確認や物理的な環境の見直し、接続状況のリセットなど、段階的に対応することで多くの問題は解決できます。

反応しない状態が続く場合でも、焦らず順を追って確認してみてください。

タッチセンサーをオフにする方法

AirPods 4の感圧センサーを完全に「オフ」にする機能は、現時点ではAppleの公式仕様には用意されていません。

ただし、センサーが意図しない動作をしてしまう場合や、操作を無効に近い状態にしたいと考える方には、実質的な代替策があります。

一つの方法は、感圧センサーに割り当てられている動作を「なし」または影響の少ない機能に設定変更することです。

たとえば、左右いずれかのAirPodsの長押し機能を「ノイズコントロールの切り替え」や「Siriの起動」に設定していない状態にしておくことで、うっかり操作したときの影響を最小限にできます。

設定手順は以下の通りです。

まず、iPhoneの「設定」アプリを開き、「Bluetooth」を選択します。

接続済みのAirPods 4の隣にある「i」アイコンをタップし、各イヤホンの長押し操作に割り当てられている動作を確認します。

この部分を「なし」または無効に近い設定にすることで、センサー操作の影響を限定的にできます。

また、アクセシビリティ機能を活用する方法もあります。

iPhoneの「設定」>「アクセシビリティ」>「AirPods」に進むと、感圧センサーの「押す間隔」や「長押しの時間」を変更するオプションが表示されます。

これを極端に長く設定すれば、誤作動を防ぐことも可能です。

たとえば「長押しの間隔」を長くすれば、意図しない長押しでSiriが起動してしまうような場面を減らせます。

ただし、これらの方法は「完全にオフにする」わけではなく、「誤作動を防ぐ」ための設定調整という位置づけになります。

現状では、タッチセンサー自体を物理的またはソフトウェア的に無効化する手段は提供されていない点を理解しておく必要があります。

このように、設定の工夫によってタッチセンサーの影響を抑えることは可能ですが、完全に無効化することはできません。

操作性に不安を感じる方は、センサー感度の調整や割り当て動作の見直しを検討してみてください。

AirPods 4のタッチと感圧の違い

AirPods 4の操作に関して混乱しがちなポイントの一つが、「タッチ」と「感圧」の違いです。

見た目には分かりづらいものの、これらはまったく異なる仕組みに基づいて動作しており、誤解が原因で操作がうまくいかないことも少なくありません。

「タッチ操作」は、表面に触れただけで反応するタイプのセンサーです。

多くのスマートフォンやタッチパッドのように、指で軽く触れるだけで反応します。

一方、AirPods 4に搭載されているのは「感圧センサー(フォースセンサー)」です。

これは、物理的にステム部分を「押し込む」動作を検知する仕組みで、つまむような力を加えることで操作が成立します。

AirPods Pro 2やAirPods 3でも感圧センサーは採用されていますが、AirPods 4ではこの方式が継承され、タッチ操作ではなく、押し込み操作で再生・一時停止・通話応答・Siri起動などの機能をコントロールします。

この違いを理解せずに表面をタップしても、当然ながら反応はしません。

また、感圧センサーは誤操作に強いという利点があります。

ポケットや髪が触れただけでは反応せず、意図的に指で押し込まないと動作しないため、日常使いでの誤作動が少なく済むのが大きなメリットです。

このように、「タッチ=触るだけ」「感圧=押す」という違いを正しく理解することで、AirPods 4の操作性をより快適に感じられるようになります。

初めて使う人にとっては、押し込むという感覚に少し慣れが必要かもしれませんが、慣れてしまえば非常にスムーズに使える設計となっています。

間違って「タップ」で操作してしまう方が非常に多いため、AirPods 4を使い始めたらまずはこの違いを意識し、正しい操作方法を身につけることが大切です。

ヘッドジェスチャとの併用方法

AirPods 4では、感圧センサーによる物理操作に加えて、「ヘッドジェスチャ」と呼ばれる新しい操作方法にも対応しています。

これは、イヤホンを装着している状態で、頭を軽く動かすことで、特定のアクションをハンズフリーで実行できる機能です。

対象モデルはAirPods 4(ANCモデル)およびAirPods Pro 2で、iOS 18以降の環境が必要となります。

併用方法はシンプルですが、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、「通知の読み上げ」と「音声で着信を知らせる」設定がオンになっている必要があります。

iPhoneの「設定」アプリから「Siriと検索」に進み、該当する項目を有効にしてください。

これらの設定を有効にすることで、Siriが音声で通知や着信を知らせてくれるようになります。

通知や着信が読み上げられた際に、頭を縦にうなずくと応答や通知の開封が行えます。

逆に、首を左右に振ると、着信を拒否したり通知を閉じたりすることができます。

この操作はAirPods 4を装着していれば、手を使わずに自然な動作で完結できるため、通勤中や料理中など両手がふさがっている場面で便利です。

ただし、ジェスチャの感度はやや高めに設定されているようで、ゆっくり動かしただけでは認識されにくいことがあります。

試す際は、ややはっきりとした動きを意識すると成功しやすくなります。

また、公共の場では大きく頭を振ることに抵抗を感じる人もいるため、使用シーンを選ぶことも重要です。

タッチセンサーとヘッドジェスチャはそれぞれ異なる場面に適した操作方法です。

タッチ操作がしづらい状況ではヘッドジェスチャが、ジェスチャが不安定な環境ではセンサー操作が活躍します。

両者を使い分けることで、AirPods 4の操作性はさらに広がります。

タッチセンサーのリセット方法

AirPods 4のタッチセンサーが正常に反応しない場合は、センサーのリセットを試してみるのが効果的です。

厳密には「センサー単体のリセット」という機能は用意されていませんが、AirPods本体の設定を初期化することで、センサーを含む全体の動作が改善するケースが多くあります。

まず最初に行うべきは、AirPodsの接続を一度解除することです。

iPhoneやiPadの「設定」アプリを開き、「Bluetooth」に進みます。

接続中のAirPods 4の横にある「i」アイコンをタップし、「このデバイスの登録を解除」を選択します。

その後、AirPodsをケースに戻して蓋を閉じ、数秒待機します。

次に、AirPodsの再ペアリングを行います。

AirPodsのケースの蓋を開き、背面のセットアップボタン(またはAirPods 4の場合は前面のセンサー部)を長押しし、ステータスランプが白く点滅するのを確認してください。

これにより、AirPodsがペアリングモードに入ります。

再びiPhoneのBluetooth設定からAirPodsを選択して接続すれば、初期状態からの再設定が完了します。

この操作によって、感圧センサーの設定や反応の不具合がリセットされることが多く、反応しなかったタップ操作が改善する場合があります。

さらに、iPhone側で「アクセシビリティ」>「AirPods」からセンサーの反応速度(押す回数の間隔や長押しの時間)を見直すことで、個々の使用スタイルに合わせた微調整も可能です。

ただし、リセット後も改善が見られない場合は、AirPods自体に物理的な故障がある可能性も否定できません。

そうした場合には、次に紹介するサポート窓口を利用することをおすすめします。

AirPods 4のサポート窓口の使い方

AirPods 4に不具合や疑問がある場合は、Appleの公式サポート窓口を活用することで迅速に対応を受けることができます。

サポートの利用は非常に簡単で、オンライン・電話・対面のいずれかの方法から選択できます。

購入から日が浅い場合や保証期間内であれば、交換や修理の対応がスムーズに進む可能性も高くなります。

まず最も手軽なのが、AppleのサポートWebページ(https://support.apple.com/ja-jp)を利用する方法です。

サイトにアクセス後、「AirPods」を選択し、問題のカテゴリ(接続、音質、センサーなど)を指定して案内に従います。

サインインすれば、製品の保証状況やサポート履歴も確認できます。

オンラインチャットや電話サポートを予約することも可能です。

希望の日時にサポート担当者から電話をかけてもらう仕組みになっており、待ち時間を減らせます。

また、Appleサポートアプリ(App Storeで無料)を使えば、iPhoneから直接サポートを受けることもでき、特に移動中などに便利です。

さらに、Apple Store直営店やApple正規サービスプロバイダに持ち込んで対面で相談する方法もあります。

この場合は、事前に「Genius Bar」の予約が必要です。

公式サイトやアプリから予約を入れておけば、混雑を避けてスムーズに案内してもらえます。

製品を持参し、購入日がわかる書類(レシートや領収書)も持っていくと手続きが早くなります。

なお、購入から14日以内であれば、初期不良として返品や交換に対応してもらえるケースもあります。

この期間内であることを伝えると、スムーズな処理が期待できます。

このように、Appleのサポート窓口は複数の手段があり、自分の状況に応じて選べる柔軟性があります。

不具合に悩んだときは我慢せず、サポートを活用することで迅速かつ的確な解決が可能です。