スマートフォンを長く安心して使い続けるためには、定期的なOSアップデートが欠かせません。

特にnubia製スマートフォンのユーザーにとって、nubia OSのアップデートがどのような内容で、どれほどの期間サポートされるのかは重要な関心事といえます。

本記事では、nubia OSアップデートの基本的な方法や、端末ごとの保証期間とアップデート期間の違いについて詳しく解説します。

また、アップデートによって得られる具体的なメリットや、実際にアップデートするべきか迷っている方へのアドバイスも紹介します。

さらに、アップデートを怠った際に発生し得るセキュリティリスクや、サポート終了後の対処法など、初めての方でもわかりやすくまとめています。

nubiaスマホを安心して使い続けるために、ぜひ最後までお読みください。

nubia OSアップデートの対応機種と概要

- nubia OSアップデートの最新情報

- アップデートの方法とその手順

- アップデート期間はどれくらいか

- 保証期間とサポート体制について

- OSアップデートのメリットを解説

nubia OSアップデートの最新情報

nubia OSのアップデートは、端末の性能を最大限に引き出すために重要な要素のひとつです。

最近のアップデートでは、特にシステムの安定性向上や省電力機能の強化が行われており、多くのユーザーにとって実用的な改善が施されています。

例えば、nubia Z70 UltraではAIを活用した電力管理が導入され、バッテリーの持ちが従来より向上しました。

また、カメラアプリもアップデートの対象となっており、夜景撮影や動画撮影の性能がアップしています。

このような改良は、単に新機能の追加だけでなく、日常使用における快適さや安全性を向上させる目的もあります。

セキュリティパッチの適用により、ウイルスや不正アクセスからの保護も強化されています。

特に最近は、LINE通話や動画録音で起きていた一部の不具合の修正も含まれており、利便性が確実に向上しています。

ただし、すべてのnubia製品が同じ頻度や内容でアップデートされるわけではありません。

例えば、nubia S 5GはOSアップデート1回、セキュリティパッチは2年間とされています。

一方で、Z70 Ultraのような上位モデルは3年間のOSアップデート、4年間のセキュリティ更新が保証されており、サポート体制に差があります。

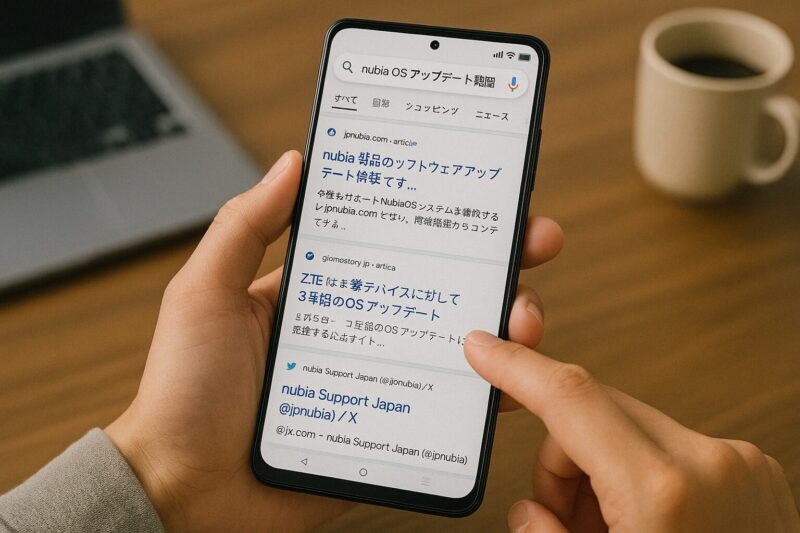

このように、モデルごとに対応状況が異なるため、購入時や使用中には公式情報やメーカー発表をこまめに確認することが大切です。

アップデート内容や対象機種を把握することで、より安心してデバイスを利用できます。

アップデートの方法とその手順

nubia OSのアップデートは、一般的に「OTA(Over The Air)」と呼ばれる方法で提供されています。

これは、端末をインターネットに接続することで直接アップデートデータをダウンロードし、インストールまで自動で進められる方式です。

専門的な知識が不要で、多くのユーザーが手軽に実施できる点が大きな利点です。

手順としては、まずスマートフォンの設定アプリを開きます。

その中の「システム」セクションに進み、「ソフトウェアアップデート」を選択します。

次に、「アップデートをチェック」することで、利用可能なアップデートがあるかを確認できます。

アップデートが表示された場合は、画面の案内に従ってダウンロードとインストールを行い、最後に再起動を実行すれば完了です。

このとき、いくつか注意点があります。

アップデートには通常数百MB以上の容量が必要になることが多く、Wi-Fi接続が推奨されます。

また、バッテリー残量が50%以上であることが望ましく、不足している場合は充電してから行いましょう。

更新中は端末の操作が制限されるため、緊急の連絡や使用が不要なタイミングを選ぶことが重要です。

さらに、アップデートを行う前にはデータのバックアップをおすすめします。

万が一アップデート中にエラーや不具合が発生した場合でも、大切なデータを失わずに済むからです。

特にOSレベルの更新では、設定やアプリの挙動に影響が出ることもあるため、事前の準備が重要です。

このように、nubia OSのアップデートは手軽でありながら、確実に端末のパフォーマンスと安全性を高める手段となっています。

アップデート期間はどれくらいか

nubiaスマートフォンのアップデート期間は、モデルによって異なるため注意が必要です。

ZTEグループのnubiaブランドは、ハイエンドモデルとエントリーモデルでサポート体制に明確な差を設けています。

例えば、フラッグシップ機であるnubia Z70 Ultraは、3年間のOSアップデートと4年間のセキュリティパッチ提供が保証されています。

このような長期サポートは、高価格帯モデルの魅力のひとつでもあります。

一方、より手頃な価格帯のnubia S 5Gやnubia Pad SEなどは、OSのアップデートが1回限り、セキュリティパッチも2年間と短めです。

この点は、購入時に見落としがちな要素ですが、長く使いたいユーザーにとっては非常に重要な情報です。

サポートが終了すると、OSの脆弱性が放置されたり、新しいアプリとの互換性に問題が出たりする可能性があります。

このような状況から、端末を選ぶ際には「何年使う予定か」「アップデート期間がどれだけ必要か」を考えることが大切です。

また、アップデート期間終了後の選択肢として、サードパーティ製ROMの導入などもありますが、一般ユーザーにとってはリスクが伴うため、公式サポートが継続している製品の方が安心です。

現在では多くのメーカーが長期サポートを標準化しつつあるため、nubia端末を選ぶ場合にもアップデート期間の確認は欠かせません。

端末の価格だけでなく、長期的な安全性や快適性まで含めて選択することが、後悔しないポイントとなるでしょう。

保証期間とサポート体制について

nubia製スマートフォンの保証期間とサポート体制は、ユーザーにとって端末の寿命を左右する重要な要素です。

一般的に、nubiaシリーズは購入日から1年間のメーカー保証が付いており、その期間中であれば初期不良や自然故障に対して無償修理または交換が可能です。

また、製品によっては追加料金で延長保証サービスを申し込むこともでき、より長期間にわたって安心して使用することができます。

サポート体制については、製品ごとに提供内容が異なります。

例えば、nubia Z70 Ultraのようなハイエンドモデルでは、3年間のOSアップデートと4年間のセキュリティパッチ提供が明言されており、ソフトウェア面でも長くサポートされる体制が整っています。

これに対して、nubia S 5GやFlipシリーズなどのミッドレンジ・エントリーモデルでは、OSのバージョンアップが1回まで、セキュリティアップデートも2~3年程度にとどまることが多いです。

さらに、サポートにはソフトウェアに関する対応も含まれます。

アップデート後に不具合が発生した場合などは、公式のサポート窓口を通じてトラブルシューティングが可能です。

ただし、アップデートに伴う動作変化にすべて対応してもらえるとは限らず、個別のアプリや設定によってはユーザー自身で対応を迫られるケースもあります。

このように、nubiaの保証とサポートはモデルによって違いがあり、購入前に確認することが重要です。

価格だけで選ぶのではなく、長期的なサポート体制までを考慮することで、より安心してスマートフォンを使い続けることができます。

OSアップデートのメリットを解説

OSアップデートにはさまざまなメリットがあり、それらを理解しておくことで、スマートフォンをより快適に、そして安全に使うことができます。

まず最も大きな利点は、セキュリティの強化です。

OSアップデートには、発見された脆弱性への対策が含まれており、不正アクセスやマルウェア感染などのリスクを減らす効果があります。

次に、システム全体の安定性や操作性の向上も挙げられます。

例えば、nubia Z70 Ultraの最近のアップデートでは、AIによる電力管理が強化され、発熱を抑えつつバッテリーの持続時間を延ばす仕組みが導入されました。

また、カメラアプリの機能改善も進み、夜間撮影や動画撮影時の画質が格段に向上しています。

さらに、新しい機能の追加も大きな魅力です。

UIの刷新、ジェスチャー操作の導入、アプリの互換性向上など、日常的に感じる利便性がアップする要素が含まれていることが多く、古いOSのままでは体験できない部分です。

たとえば、ゲームパフォーマンスの最適化や、リフレッシュレートの自動調整などもアップデートで実現されています。

ただし、メリットだけでなく注意点もあります。

アップデート後に動作が重くなる、使い慣れたUIが変更される、一部アプリが正常に動作しなくなるといったケースもゼロではありません。

そのため、アップデート前にはバックアップを取り、必要な情報を確認してから進めることが推奨されます。

このように、OSアップデートは単なる機能追加にとどまらず、スマートフォンの安全性・快適性を支える基盤となる重要な作業です。

長く安心して端末を使うためにも、適切なタイミングでアップデートを行うことが求められます。

nubia OSのアップデート前に確認すべき点

- アップデートするべきか迷ったら

- セキュリティリスクとその回避法

- 更新後に戻せない点に注意

- ストレージ容量と通信環境の確認

- サポート終了後の対処法

- サードパーティROMの選択肢

アップデートするべきか迷ったら

スマートフォンのOSアップデートを行うべきかどうか迷った場合は、自分の使い方や端末の状況に応じて判断することが大切です。

アップデートにはメリットが多くある一方で、機種によってはデメリットも存在するため、全員にとって「必ずしも正解」とは限りません。

まず、日常的にネットバンキングやショッピングアプリを使っている、または仕事でスマートフォンを利用しているような方であれば、アップデートは強く推奨されます。

なぜなら、OSの更新には最新のセキュリティ対策が含まれているからです。

これを放置すると、既知の脆弱性を悪用されるリスクが高まります。

一方で、端末のスペックが限界に近い、または過去のアップデートで不具合が出た経験がある場合には、慎重に判断した方がよいかもしれません。

たとえば、ストレージの空き容量がほとんどない、バッテリーが劣化しているといった条件では、アップデート後に動作が重くなることがあります。

また、古いアプリとの互換性が失われる可能性もあるため、必要なアプリが対応しているか事前に確認しておくと安心です。

このように、自分の利用スタイルや端末の状態、アップデート内容を総合的に見て判断することで、後悔のない選択ができるはずです。

迷った場合は、公式のアナウンスやユーザーのレビューを確認するのも一つの方法です。

セキュリティリスクとその回避法

スマートフォンのOSをアップデートしないまま使い続けると、さまざまなセキュリティリスクにさらされる可能性があります。

特にネット接続を頻繁に行う端末では、未修正の脆弱性を悪用されることで、個人情報の流出や不正アクセスにつながるおそれがあります。

このようなリスクを防ぐためには、OSのアップデートは非常に有効な対策となります。

最新のセキュリティパッチには、ハッキングの入口となり得る弱点の修正が含まれており、端末の安全性を大幅に向上させます。

例えば、nubia S 5Gのアップデートでは、LINE通話や動画録音の不具合修正だけでなく、セキュリティ向上のための更新も実施されました。

それでも、やむを得ず古いバージョンを使い続ける場合は、代替策を講じる必要があります。

ウイルス対策アプリを導入する、アプリのアクセス権限を細かく管理する、不審なリンクを開かないなど、基本的なセキュリティ意識を高めることが重要です。

また、パスワードの定期的な変更や、2段階認証の設定も効果的です。

このように、OSのアップデートはセキュリティ面での最も信頼性の高い対策であることを理解し、可能な限り早めに実施することが望ましいでしょう。

それが難しい場合でも、日々の使い方に工夫を加えることで、一定のリスク軽減が図れます。

更新後に戻せない点に注意

OSのアップデートを一度実行すると、基本的には以前のバージョンへ戻すことはできません。

この点を十分に理解せずにアップデートを進めてしまうと、思わぬ不具合や使いにくさに直面したときに対応が難しくなる可能性があります。

これは、OSの構造やシステムファイルの仕様がアップデートによって大きく書き換えられるためです。

たとえば、Android 13からAndroid 14にアップデートしたあとで、動作に違和感を覚えたとしても、簡単に元に戻す手段は用意されていません。

仮に非公式な方法でダウングレードすることは可能であっても、専門的な知識が必要になる上、端末の保証外となるリスクを伴います。

そのため、アップデートを行う前には、現在の使用環境に不満があるか、そして新しいバージョンで改善されるかどうかをよく確認することが重要です。

また、端末のレビューやSNSでの評価を参考にして、既にアップデートしたユーザーの声を聞くのも有効です。

さらに、アップデート後に元に戻せないという特性を踏まえ、実行前には必ずバックアップを取っておきましょう。

写真や連絡先、重要なアプリのデータなどを事前に保存しておくことで、仮にトラブルが発生しても被害を最小限に抑えることができます。

このように、アップデートには多くの利点がありますが、戻せないという一方向性のリスクも存在します。

しっかりと準備と判断をしたうえで、アップデートを進めることが大切です。

ストレージ容量と通信環境の確認

スマートフォンのOSアップデートを行う際には、事前にストレージの空き容量と通信環境を確認することがとても重要です。

これを怠ると、アップデート中にエラーが発生したり、インストールが途中で中断されてしまう可能性があります。

そうなれば、端末の動作が不安定になったり、最悪の場合、再起動不能に陥ることもあるため注意が必要です。

まず、ストレージ容量についてですが、アップデートファイルは通常500MB〜2GB程度とされており、それに加えて一時ファイルやインストールのための作業領域も必要となります。

したがって、少なくとも3GB以上の空き容量を確保しておくと安心です。

写真や動画、使っていないアプリなどを事前に削除するか、クラウドサービスにバックアップしておくと、効率よく容量を確保できます。

次に、通信環境の確認も欠かせません。

アップデートのダウンロードには多くのデータ通信を伴うため、モバイル通信を使うと速度制限の原因になるだけでなく、通信料金が高額になる恐れもあります。

これを防ぐためには、Wi-Fi接続を利用するのが基本です。

特に、安定した通信が行える自宅のネットワークなどを使うと、途中で接続が切れるリスクが低くなります。

さらに、アップデート作業中はシステムへの大きな負荷がかかるため、バッテリー残量が十分であるかも確認しましょう。

50%以上の残量が推奨されますが、念のため充電しながらの作業が安全です。

このように、ストレージと通信環境をあらかじめ整えておくことで、スムーズかつ安全にアップデートを進めることができます。

少しの準備が、後々のトラブルを防ぐ鍵になります。

サポート終了後の対処法

スマートフォンのOSアップデートやセキュリティパッチの提供が終了した後も、その端末を使い続けること自体は可能です。

しかし、サポート終了後にはいくつかの注意点と、それに対処するための方法を知っておく必要があります。

特に、セキュリティ面での脆弱性が放置される点は見過ごせません。

まず、サポートが終了すると、新たに発見されたセキュリティの欠陥に対して修正パッチが配信されなくなります。

その結果、ウイルスや不正アクセス、詐欺アプリなどの攻撃に対して無防備な状態となってしまうのです。

こうしたリスクを減らすためには、信頼できるウイルス対策アプリの導入や、アプリのアクセス権限管理を徹底することが有効です。

次に、アプリの互換性にも影響が出始めます。

時間が経つにつれて、最新のアプリやアップデートされた機能が旧OSでは正しく動作しなくなるケースが増えていきます。

そのため、どうしても使いたいアプリがある場合は、そのアプリが対応しているOSバージョンを事前に確認し、必要に応じて端末の買い替えを検討する必要があります。

また、代替手段として、カスタムROMを導入するという方法もありますが、これは後述するようにリスクも伴う選択肢です。

一般的には、サポートが終了したら段階的に使用頻度を下げる、もしくはサブ機として活用するといった形での運用が現実的です。

このように、サポート終了後もある程度は使い続けられますが、安全性や利便性を考慮すると、何らかの対策を講じることが必要です。

特に、日常的に個人情報を扱うユーザーにとっては、慎重な判断が求められます。

サードパーティROMの選択肢

OSのアップデートサポートが終了したあとでも、端末を使い続けたい場合に一部のユーザーが選択するのが「サードパーティROM(カスタムROM)」の導入です。

これは、公式のOSではなく、有志や開発コミュニティが提供するAndroidベースのOSを端末にインストールする方法です。

サードパーティROMを導入することで、最新のAndroidバージョンを古い端末で利用できるようになり、セキュリティパッチや新機能も一部対応可能となります。

例えば「LineageOS」や「Pixel Experience」などは世界的に多くのユーザーに利用されており、定期的な更新が行われています。

しかしながら、この方法はすべてのユーザーに推奨されるものではありません。

まず、導入にはブートローダーのアンロックやカスタムリカバリーのインストールといった技術的な操作が必要です。

操作を誤ると、端末が起動しなくなったり、メーカー保証が無効になることもあります。

さらに、サードパーティROMは公式の認証を受けていないため、Googleの各種サービスが利用できなかったり、一部アプリが正常に動作しないといった問題も発生することがあります。

また、バッテリーの消費が早くなったり、カメラの画質が劣化するケースも報告されています。

それでも、最新の機能を体験したい、使い慣れた端末を延命させたいといった目的には有効な手段となり得ます。

このような理由から、サードパーティROMの導入は、知識がある中〜上級者向けの選択肢として慎重に検討すべきです。

自分の使用目的とスキルレベルに合った方法を選ぶことが、後悔しないためのポイントです。